Статистика

Фонды библиотеки

Общий фонд:

303 869

Книжный фонд:

212 513

Электронные ресурсы:

19 758

Подписка

Новые поступления / 2012 год

Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам : тексты и комментарий : в 3 т. Т. 3 : Комментарий / сост. Г. Д. Ленхофф ; отв. ред.: Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. – М. : Языки славянских культур, 2012. – 471 с.

Настоящее издание осуществляет комментированную публикацию Степенной книги царского родословия по шести древнейшим спискам XVI – начала XVII в. Этот памятник является первой попыткой создания сводного нелетописного труда по отечественной истории I –XVI вв., написанного с историософских позиций Русской Православной Церкви и отражающего концепции ее тогдашних руководителей – митрополитов Макария и Афанасия.

Петр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / отв. ред. В. В. Шелохаев. – М. : РОССПЭН, 2011. – 735 с.

В энциклопедии впервые в отечественной и мировой историографии дан комплексный анализ личности П. А. Столыпина; содержания употребляемых им базовых понятий; основных направлений и результативности его многогранной государственной и реформаторской деятельности; отношений с представительными, партийными и общественными структурами, ведущими политическими деятелями. Большое внимание в издании уделено характеристике состояния государственных и политических структур в 1096–1911 гг. органов периодической печати. В книгу включена родословная П. А. Столыпина. Издание иллюстрировано.

Энциклопедия адресована всем интересующимся политической и социально-экономической историей России начала ХХ века.

Энциклопедия адресована всем интересующимся политической и социально-экономической историей России начала ХХ века.

Христофоров, И. А. Судьба реформы: Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.) / И. А. Христофоров ; Ин-т рос.истории РАН. – М. : Собрание, 2011. – 368 с.

Крестьянская реформа 1861 года – центральное событие российской истории XIX века – предстает в книге как длительный процесс, полный интригующих поворотов и непредвиденных мутаций. В центре повествования два переплетающихся сюжета: с одной стороны – представления правительственных и общественных кругов об идеальном крестьянине и о том, как его создать, а другой – правовые и административные реалии в русской деревне, которые с успехом «сопротивлялись» любым переменам.

Для научных работников, преподавателей вузов и всех, интересующихся российской историей.

Для научных работников, преподавателей вузов и всех, интересующихся российской историей.

Швейковская, Е. Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века / Е. Н. Швейковская. – М. :Индрик, 2012. – 366 с.

В монографии исследуются основные социальные ассоциации – семья и деревенский мир, в которых протекала повседневная жизнь крестьян Русского Севера в конце XVI – начале XVIII в.

Культурно-исторический подход не исключает обращения к социальным экскурсам, что вкупе способствует углубленному пониманию образа, стиля жизни крестьян и социальной природы российской деревни.

Культурно-исторический подход не исключает обращения к социальным экскурсам, что вкупе способствует углубленному пониманию образа, стиля жизни крестьян и социальной природы российской деревни.

Вершинин, В. И. Словарь марийских говоров Татарстана и Удмуртии (полного типа) / В. И. Вершинин. – Йошкар-Ола :МарНИИЯЛИ, 2011. – 793 с.

Предлагаемый словарь представляет собой первый опыт фиксации лексики марийских говоров Татарстана и Удмуртии, собранной автором в ходе многочисленных экспедиций. Он содержит более 5000 словарных статей с переводом на русский язык. Словарем могут пользоваться лингвисты, этнологи, историки, краеведы, студенты и все те, кто интересуется марийским языком.

Большой академический словарь русского языка. Т. 17 : План-Подлечь / гл. ред. А. С. Герд ; Ин-т лингвистич. исследований РАН. – М.-СПб. : Наука, 2011. – 671 с.

Большой академический словарь русского языка. Т. 17 : План-Подлечь

Недялков, В. П. Очерки по синтаксису нивхского языка / В. П. Недялков, Г. А. Отаина ; отв. ред. Э. В. Генюшене. – М. : Знак, 2012. – 304 с.

В книгу включены четыре работы выдающегося российского лингвиста В.П. Недялкова (1928–2009), написанные им в соавторстве с известным специалистом по нивхскому языку Г. А. Отаниной (1930–1995).

Сборник представляет безусловный интерес для специалистов в области общего языкознания, лингвистов-типологов, а также всех, интересующихся языками малочисленных народов РФ.

Сборник представляет безусловный интерес для специалистов в области общего языкознания, лингвистов-типологов, а также всех, интересующихся языками малочисленных народов РФ.

Пеньковский, А. Б. Исследования поэтического языка пушкинской эпохи: филологические исследования / А. Б. Пеньковский ; под общ. ред. И. А. Пильщикова. – М. : Знак, 2012. – 660 с.

В книге собраны труды А. Б. Пеньковского (1927–2010), посвященные изучению особенностей поэтического языка Пушкина и его современников.

В задачи автора входит непротиворечивое объяснение многих, кажущихся при беглом поверхностном чтении понятными, а на самом деле «темных мест» хорошо знакомых нам классических текстов. Анализ подкрепляется обширными языковыми данными XVIII–XX вв., отражающими глубокие, но малозаметные сдвиги в языковой системе.

Книга будет интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, а также всем, кто хочет глубже понять Пушкина и культуру той эпохи.

В задачи автора входит непротиворечивое объяснение многих, кажущихся при беглом поверхностном чтении понятными, а на самом деле «темных мест» хорошо знакомых нам классических текстов. Анализ подкрепляется обширными языковыми данными XVIII–XX вв., отражающими глубокие, но малозаметные сдвиги в языковой системе.

Книга будет интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, а также всем, кто хочет глубже понять Пушкина и культуру той эпохи.

Пичхадзе, А. А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект / А. А. Пичхадзе ; Ин-т рус. языка РАН. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2011. – 403 с.

В книге делается попытка воссоздания целостной картины переводческой деятельности в Древней Руси на основе лингвистических данных. Исследование содержит обзор переводных текстов. Наиболее подробно исследуются тексты, переведенные с греческого, привлекаются также данные переводов с еврейского. В книге обосновывается существование в Древней Руси нескольких переводческих направлений.

Словарь русского языка XVIII века. Вып. 19 : Пенат-Плангерд / гл. ред. З. М. Петрова ; Ин-т лингв. исследований РАН. – СПб. : Наука, 2011. – 238 с.

Словарь русского языка XVIII века. Вып. 19 : Пенат-Плангерд

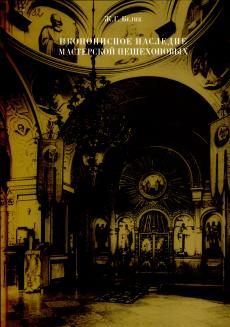

Белик, Ж. Г. Иконописное наследие мастерской Пешехоновых / Ж. Г. Белик. – М. :Индрик, 2011. – 168 с.

Представленная работа является первым опытом монографического исследования деятельности известной иконописной династии и произведений ведущей петербургской мастерской Пешехоновых. Важным фактом биографии Пешехоновых было их старообрядчество, а после 1840-х годов – единоверие, что отразилось в стилистике произведений.

Пешехоновы лично создали особую иконописную манеру, определившую не только стиль самой мастерской, но и значительно повлиявшей на русское церковное искусство середины – второй половины XIX века. Сохраняя основные черты канонической иконописной традиции, пешехоновские иконы получают особую гармонию в согласии с принципами академического искусства.

Пешехоновы лично создали особую иконописную манеру, определившую не только стиль самой мастерской, но и значительно повлиявшей на русское церковное искусство середины – второй половины XIX века. Сохраняя основные черты канонической иконописной традиции, пешехоновские иконы получают особую гармонию в согласии с принципами академического искусства.

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII : Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 1, 2 : Поездка на Афон в 1906 году. Степан Смоленский. Дневник экспедиции. Письма. Материалы / Гос. ин-т искусствознания. – М. : Языки славянских культур, 2012. – 797 с.

Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности 1906 г. – выдающийся научный проект эпохи, а в области церковно-певческого искусства – проект уникальный, не повторенный в течении следующего столетия. Экспедиция превосходно документирована: массой официальных бумаг, писем, отчетов, подробным дневником руководителя, обширной личной перепиской и публикациями в периодической печати. Документирована экспедиция также огромным по объему фотоматериалом, среди которого малую часть составляют «бытовые» и «видовые» фотографии, сделанные во время поездки, а основную часть – копии с древнейших певческих рукописей из хранилищ Афонских монастырей, а также библиотек Вены и Софии.

Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. – М. : Просвещение, 2011. – 104 с.

Программы соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерным программам по предметам «Музыка» и «Искусство».

В сборнике представлено содержание курсов, тематические планирование, учебно-методическое и материально-техническое их обеспечение.

В сборнике представлено содержание курсов, тематические планирование, учебно-методическое и материально-техническое их обеспечение.

Музыка. 5–8 классы: муз.путешествия, творч. задания, занимат. задачи / авт.-сост. Е. Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель, 2011. – 205 с.

В пособии представлен материал, освещающий аспекты музыкально-эстетического воспитания учащихся. Нетрадиционный авторский подход к методике слушания и анализа музыкальных произведений соответствует принципам развивающего обучения школьников.

Предназначено учителям музыки, педагогам детских музыкальных школ, учреждений дополнительного образования, родителям, которые заинтересованы в гармоничном развитии детей.

Предназначено учителям музыки, педагогам детских музыкальных школ, учреждений дополнительного образования, родителям, которые заинтересованы в гармоничном развитии детей.

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5–7 классы. Музыка. 5–7 классы. Искусство. 8–9 классы : проект / рук.проекта: А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с.

Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию.